作者:崔雪芹

纳米球探针的工艺流程是**个由氦离子注入制成的

近日,界面研究期刊《兰格缪尔》发表了浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院研究员胡欢团队IBM沃森研究中心和东华大学机械系教授彭益田团队的新成果,作为封面的关键报告之一。他们合作发明的一种新型纳米球探测技术,可以准确测量纳米到微米尺度的界面,填补尺度空缺,解决纳米摩擦领域的重要技术瓶颈。

触角是昆虫的重要传感器,通过触摸外部物体来做出相应的反馈。在物质世界中,更好地研究物体接触的力与原子力显微镜是分不开的,其核心部件探针就像昆虫的触角,可以将样品表面的力转化为微悬臂梁的弯曲,然后通过激光束检测到。

但长期以来,球形原子力显微镜探针(又称胶体探针)在纳米尺度的测量上存在盲区。

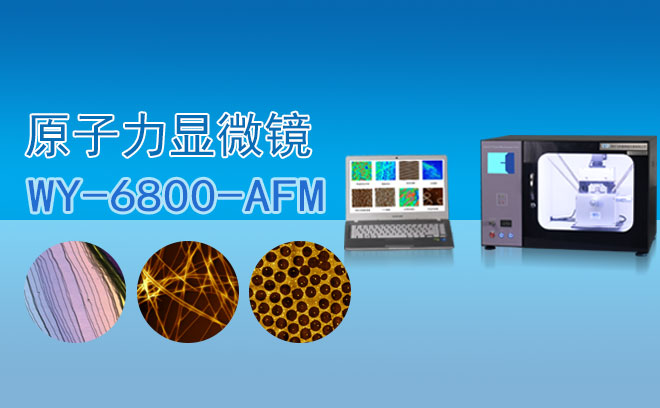

原子力显微镜由位于自由端的微悬臂梁和纳米针尖组成,通过微悬臂梁反射的激光信号测量非常小的力,为探索纳米尺度的物质世界打开一扇门。

球形原子力探针是许多类型的原子力显微镜探针的重要组成部分。球形在变形、硬度、机械属性等方面具有更多的优势,有利于后续的科学分析。球形探针非常适合界面机械的精确测量,因为接触面积是球形,可以准确预测接触面积和力之间的关系,可以准确测试样品的机械特性,不易损坏样品,在细胞、细菌、病毒等生物领域,胶体科学具有广阔的应用前景

然而,随着科研发展的进程,传统显微镜上的球形探针存在明显的不足。因此,如何制作小球形探针,如何使球形探针粘在一起,已成为科学界面前的难题。

胡欢团队长期从事各种纳米制造技术的研究,对高能氦离子束并不陌生。

高能氦离子束可以聚焦成直径0.5纳米左右的束斑,像一把超级小的刀,能够将材料在纳米尺度任意切割,但在硅材料衬底中注入高能氦离子束则会形成隆起。“这是工业界非常不愿看到的现象,这个隆起可以说是氦离子用于纳米制造领域的一个瑕疵中。”胡欢介绍。

然而,在胡欢看来,这个缺陷就像一个宝藏。从透射电镜的照片中,我们可以清楚地看到硅片表面在氦离子注射下像球一样隆起,这与原子力显微镜球探针一直难以制造纳米球结构的技术瓶颈有关。

因此,胡欢研究小组进行了**个利用氦离子隆起效应制造纳米球探针的实验。通过聚焦离子蚀刻,在普通原子力显微镜探针上雕刻平台,然后在平台上准确定位,注入高能氦离子束,使单晶硅隆起,实现了稳定可靠的纳米球探针技术纳米制造工艺。高分辨率、高分辨率、高精度、耐高温的球形探针。球针尖的直径在100纳米到1微米之间准确调节,填补了该领域的空白。

哈尔滨工业大学能源化工系主任甘阳教授评工作进行了评价:亚微米/纳米球的位置、尺寸和形状不仅准确可控,而且亚微米/纳米球与探针的原始一体化结构保证了高结合强度和针尖表面无污染。

胡欢认为,新探测工具的制造将有利于促进纳米摩擦、生物材料的测试和研发,以及分子间力的测量,这将在促进材料、摩擦和生物医学方面发挥很好的作用。

国家自然科学基金、浙江自然科学基金、ZJUI唐仲英基金会启动资金和支持。

相关论文信息:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.langmuir.0c00923